「子どもの頃、食卓に並ぶ温かいごはんが、どれほど心を救ってくれただろう。」

――そんな記憶を胸に、今度は自らが「誰かの支え」になろうと立ち上がった一人の男性がいます。

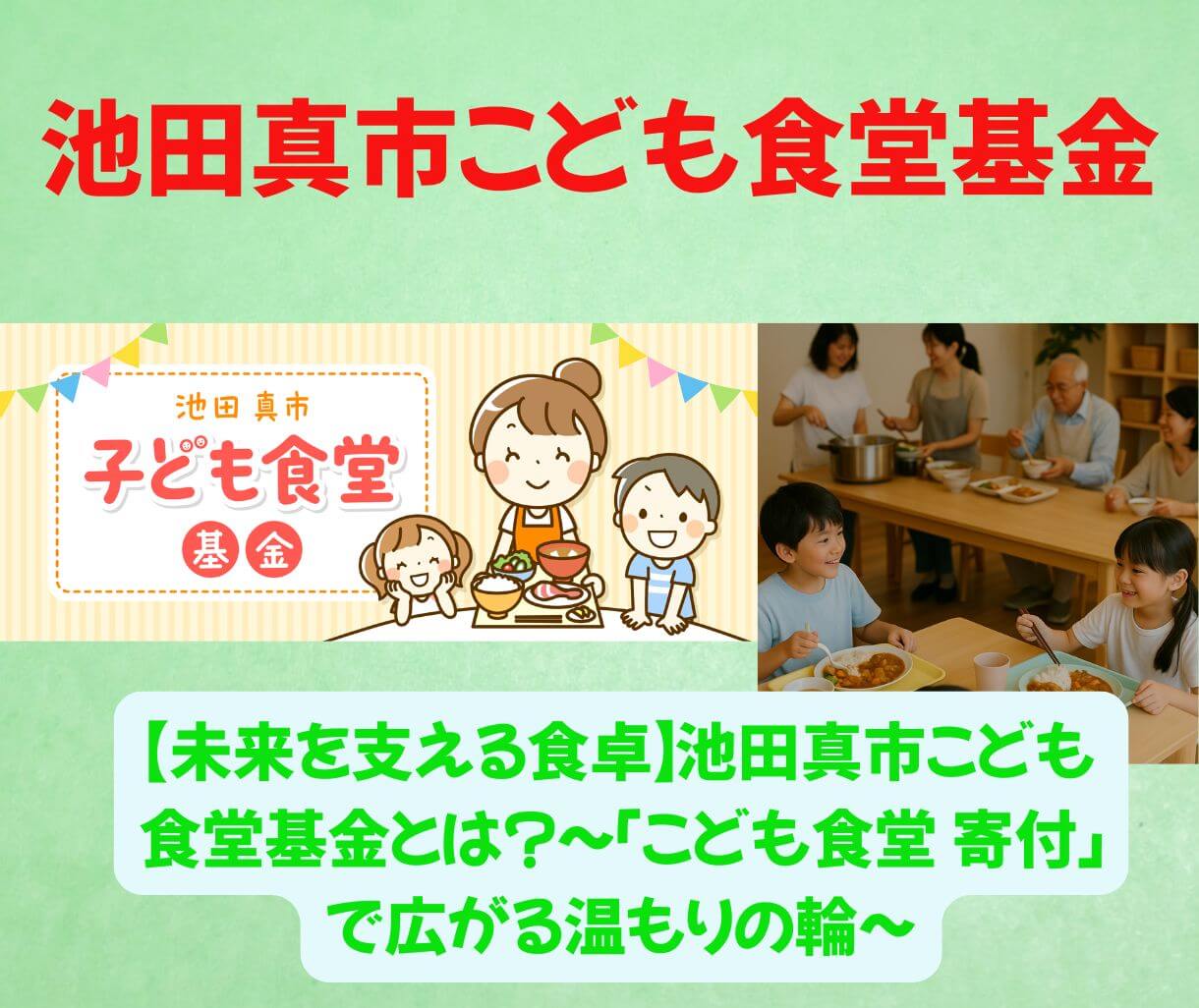

その名は、池田真市(いけだ しんいち)さん。

幼少期の貧困と孤独を乗り越え、自らの体験を原動力に、全国の子どもたちに“温かい食卓”を届ける活動を始めました。

それが、

👉 「池田真市 こども食堂基金」(公式サイトはこちら)。

この基金は、あなたの寄付を「子どもたちの未来」へとつなぐ架け橋。

今回は、その誕生秘話から支援の仕組み、そして「こども食堂寄付」の新しい形まで、じっくりとご紹介します。

目次

💡 1. “9人に1人”が貧困状態 ― いま、日本の子どもたちに起きていること

厚生労働省の最新調査(2022年)によると、日本の子どもの相対的貧困率は11.5%。

つまり、「9人に1人」が経済的に厳しい状況にあります。

この数字の裏には、

・給食を頼りにしている子ども

・夕食がカップ麺や菓子パンで済まされる家庭

・孤食が続き、人との関わりを失いつつある子どもたち

――そんな現実があります。

家庭の事情で“ごはん”を満足に食べられない。

けれど、子どもたちはそれを「当たり前」と思い込み、声を上げられないまま成長していく。

そんな子どもたちに、温かいご飯と「人のぬくもり」を届ける場所。

それが、「子ども食堂」です。

🍛 2. “招かれた食卓”が、人生を変えた ― 池田真市の原点

基金の設立者・池田真市さんは、幼いころから厳しい環境にありました。

電気やガスが止まる日もあり、給食や修学旅行の費用にも困るような家庭。

お弁当が持てず、パン一つで登校する日々。

そんな中、ある日同級生の母親が、

「うちで一緒にご飯を食べよう」と声をかけてくれた――。

その一言で、彼の世界が変わりました。

家族でも親戚でもない人から差し出された“あたたかい食卓”。

その記憶は、池田氏の心に一生残りました。

「あのときのごはんの温もりが、いまの私を動かしている。」

だからこそ、今度は自分が“与える側”になりたい――。

その思いが形になったのが、**「池田真市 こども食堂基金」**です。

🌱 3. 池田真市こども食堂基金とは?

2025年8月、池田真市氏は公益財団法人パブリックリソース財団内に「こども食堂基金」を設立しました。

目的は明確です。

「全国の子ども食堂やフードバンクを支援し、温かい食事と安心できる居場所を未来につなぐ」

この基金は、池田氏の**自己資金+皆さまからの寄付(共感寄付)**によって運営されています。

寄付金は、子ども食堂・フードパントリーなどの活動資金に活用されます。

実際、2025年9月には第1回助成として『NPO法人レインボーリボン』(東京都葛飾区)へ40万円を交付。

同団体は、地域の子どもたちへの食事支援や居場所づくり、いじめ対策など幅広く活動しています。

このように、基金は“確実に現場に届く支援”を実現しています。

🤝 4. 「寄付」は、支援だけでなく“希望”を届ける

こども食堂は全国に約1万軒あると言われていますが、多くが資金不足に悩んでいます。

運営費・食材費・光熱費・人手――。

その多くはボランティアや個人の善意によって支えられており、「継続できない」現場も少なくありません。

だからこそ、池田氏は“仕組み”で支える道を選びました。

「一度きりの寄付ではなく、未来へ続く寄付を。」

基金を通じて支援することで、活動団体は安定的に運営を続けることができます。

さらに、この基金への寄付は寄付金控除の対象となり、確定申告を通じて税制優遇も受けられます。

つまり――

「あなたの優しさ」が、“子どもたちの明日のごはん”になる。

🏫 5.「こども食堂基金コラム」から見る、支援の新しい形

子ども食堂基金は、寄付金を積み立てて運営団体を支援する仕組み。

安定した資金と透明性ある助成で、子どもたちの食卓を長期的に守ります。

支え合う社会を次世代へつなぐ取り組みとして注目されています。

👉 https://t.co/6sZ5AyuK5H#子ども食堂 https://t.co/OhVc3S5DOA— 子ども食堂寄付|池田真市 子ども食堂基金 (@ikeda_fund) October 14, 2025

🌍 子ども食堂の“いま” ― 数は増えても、続けるのが難しい現実

全国の「子ども食堂」は、いまや1万軒を超える規模にまで広がりました。

地域の自治体、商店街、ボランティア、学校――さまざまな人が力を合わせ、子どもたちに食事と安心を届けています。

けれど、その数の裏には、深刻な課題もあります。

・食材費や家賃、光熱費の負担

・調理ボランティアの高齢化

・助成金申請や経理事務の煩雑さ

・人材不足による運営継続の限界

多くの運営者が「子どもたちのために」という想いだけで奮闘している一方、資金面の不安や時間的制約により、活動を続けられなくなるケースが後を絶ちません。

「子どもたちの居場所を守りたいのに、資金がない」――。

そんな声が全国各地で上がっています。

💡 “想い”を“仕組み”に変える ― 基金という選択

ここで注目されているのが、「こども食堂基金」という新しい支援の形です。

これは、単発の寄付や助成金ではなく、継続的な仕組みとして支援を積み上げていく仕組み。

寄付金や協賛金を基金として積み立て、その資金を「食堂運営」「食材提供」「設備支援」「子どもの居場所づくり」に配分します。

つまり、「一度の寄付」で終わるのではなく、

“未来に続く寄付”として子どもたちの成長を見守る支援なのです。

🌟 実例:全国で広がる「基金型支援」の輪

池田真市氏の「こども食堂基金コラム」では、全国で実際に成果を上げている基金事例が紹介されています。

🏡 むすびえ・こども食堂基金

全国の子ども食堂を支援する代表的な基金。

年間を通して助成金を交付し、食材費や家賃補助、調理器具の購入などを支援しています。

コロナ禍ではフードパントリー支援にも力を入れ、**地域食堂の“生命線”**として機能しました。

🌆 北九州市「子どもの居場所づくり応援基金」

自治体と市民が協力し、ふるさと納税や募金を活用した地域基金を設立。

寄付金は市内の子ども食堂や学習支援拠点に分配され、行政が透明性を確保。

「地域の寄付が、地域の子どもを支える」モデルケースとなっています。

🏪 ツルハグループ「こども食堂ゆたかさ基金」

大手ドラッグストアが、レジ袋収益やポイント寄付を通じて支援を実現。

買い物の延長で気軽に社会貢献できる仕組みを整え、

「寄付が特別なことではなく、日常の一部になる」社会を目指しています。

こうした取り組みは、**企業・行政・個人が一体となる“共助モデル”**として注目を集めています。

🧭 「継続性」と「透明性」――信頼をつくる二本柱

基金が広く支持される理由は、この2つにあります。

1️⃣ 継続性

単発のクラウドファンディングとは違い、基金は毎年・毎期にわたり支援を続ける仕組み。

助成先も定期的に公募・審査し、持続的な応援が可能です。

2️⃣ 透明性

どこに、いくら、どのように使われたのか。

報告書や活動レポートを通じて、支援者に明確に公開されます。

これにより、寄付者と現場の間に**「信頼の循環」**が生まれ、安心して寄付を続けられるのです。

池田真市氏の基金も、この考えに基づいて設計されています。

公益財団法人パブリックリソース財団による管理のもと、寄付金は適切に配分・報告されます。

🌈 “お金”だけじゃない ― つながりが生む支援の力

基金のもう一つの魅力は、お金以外の支援も生まれることです。

企業が物資提供をしたり、学生がボランティアに参加したり、地域のカフェがフードロス対策として食材を提供したり。

つまり、基金は「お金を集める仕組み」ではなく、

**“人と人をつなぐプラットフォーム”**なのです。

「誰かのために何かをしたい」

その想いを、基金が具体的な形にしてくれる。

子どもたちを取り巻く地域の絆が深まれば、支援は“文化”へと育ちます。

🔥 寄付文化を育てる ― “支え合い”が未来のスタンダードに

池田真市氏のコラムが繰り返し伝えるのは、

「寄付とは、“特別な行為”ではなく、“日常にある優しさ”だ」ということ。

・スーパーでのおつり寄付

・企業のCSRポイント還元

・SNSシェアによる支援拡散

・個人が少額で継続寄付

こうした“誰でもできる寄付”が、未来を変える力になります。

日本ではまだ「寄付=お金持ちがすること」というイメージが根強いですが、

実際には、月500円の継続寄付でも大きな変化を生み出せます。

「一人の小さな善意が、子どもたちにとっての“大きな希望”になる」

基金を通じて、寄付の文化が“当たり前”になっていく。

それこそが、池田真市氏が目指す“社会の成熟”の姿なのです。

💬 コラムが教えてくれること

「こども食堂基金コラム」は、単なる情報発信ではありません。

それは、支え合いの教本のような存在です。

・どんな支援が本当に子どものためになるか

・どのように地域全体で助け合えるか

・寄付する側と受け取る側をどうつなぐか

読めば読むほど、寄付という行動の奥にある「人のやさしさ」に気づかされます。

そして、池田氏が最後に語るメッセージ――

「支援とは、誰かの人生にそっと灯りをともすこと」

この一文こそ、コラム全体の核となる想いです。

「こども食堂基金コラム」が教えてくれるのは、

“寄付はお金を渡す行為ではなく、思いやりをつなぐ行為”だということ。

池田真市こども食堂基金は、

その思いやりを「継続性」と「透明性」で未来へと形にしています。

あなたの少しの寄付が、

子どもの“ただいま”を支える食卓になる。

今、寄付という小さな一歩が、

子どもたちの明日を変える大きな力になっています。

🌸 7. 支え合いの心が、未来の文化になる

池田真市氏は語ります。

「誰かにごはんをご馳走になった経験があるなら、今度は私たちが“次の人”へ届ける番です。」

寄付は特別な行動ではありません。

小さな思いやりが、明日の笑顔をつくる。

「支え合うこと」が当たり前の社会。

「温もりの食卓」が、どの子どもにもある社会。

その実現のために、池田真市こども食堂基金は、今日も活動を続けています。

🌈 8. あなたの寄付が、誰かの“ただいま”になる

こども食堂は、単なる食事の場ではありません。

そこには、「おかえり」と言ってくれる人がいる。

「また来てね」と笑顔で送り出してくれる人がいる。

そんな“居場所”があることこそが、子どもたちの生きる力になります。

あなたの少しの寄付が、

・一人の子どもの夕食に

・孤独な心を支える出会いに

・未来へ希望をつなぐ橋渡しに

なります。

💬 まとめ:食卓の温もりを、次の世代へ

池田真市こども食堂基金は、ひとりの経験から生まれた“恩返しのかたち”です。

それは、過去の苦しみを「未来の支え」に変える活動。

あなたの寄付が、見えない誰かの笑顔を生みます。

温かいごはんが届くたび、

「自分はひとりじゃない」と思える子どもが増えていく。

――それが、この基金の願いです。

ぜひ、あなたもこの温もりの輪に参加してください。

コメント