2024年〜2025年の冬にかけて、寒くなるのか、暖冬になるのか気になる季節になってきましたね。

もし、今年は例年より寒くなるなら、冬(雪)の備えは万全に準備しておきたいところです。

本記事では、2024年〜2025年にかけて、今年の冬は例年より寒くなるのか?暖冬の可能性や積雪量について調査していきます。

目次

【2024/2025】今年の冬は例年より寒い?

今年の後半から来年にかけて、本格的に寒い冬が訪れますが、例年よりも寒くなるのか気になります。

2021年秋〜2023年春先は、ラニーニャ現象の発生を受けて、厳しい寒さを迎えましたが、

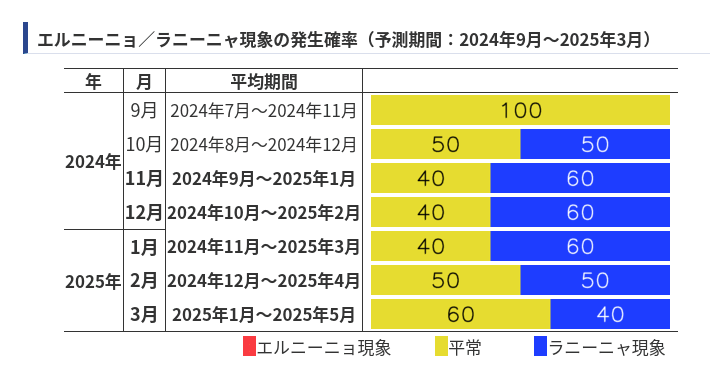

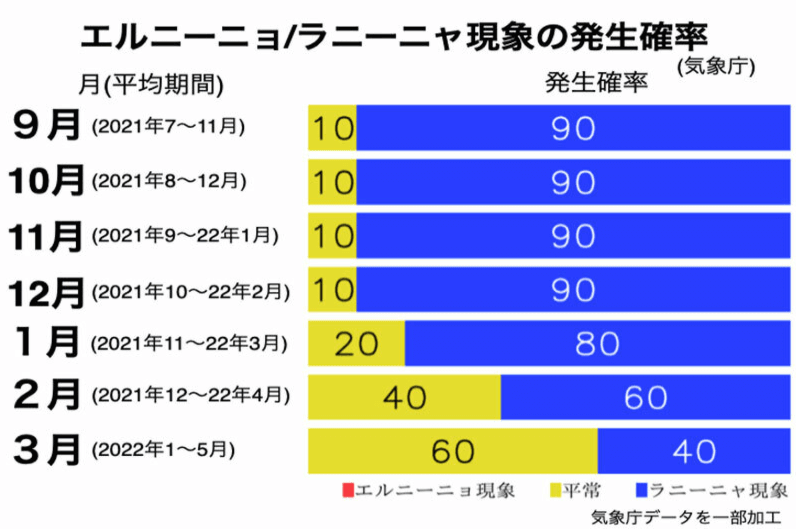

今年の冬はラニーニャ現象が発生する可能性が高いです。

最新のエルニーニョ監視速報について気象庁が発表しているので見ていきましょう。

ラニーニャ現象の影響で極寒予想

・エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態と見られるが、ラニーニャ現象時の特徴が明瞭になりつつある。

・今後、冬にかけてラニーニャ現象時の特徴が明瞭になるが、春までは続かないため、ラニーニャ現象の定義を満たす可能性もある(40%)が、平常の状態が続く可能性の方がより高い(60%)。

今後は冬にかけても、ラニーニャ現象が続く可能性(60%)が高く、冬の寒さが気になりますね。基本的にラニーニャ現象発生時の冬は全国的に「寒冬」となります。

ラニーニャ現象とは、南米ペルー沖の海面水温が平年より低くなる現象です。

エルニーニョ現象と異なり、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続くのが特徴です。

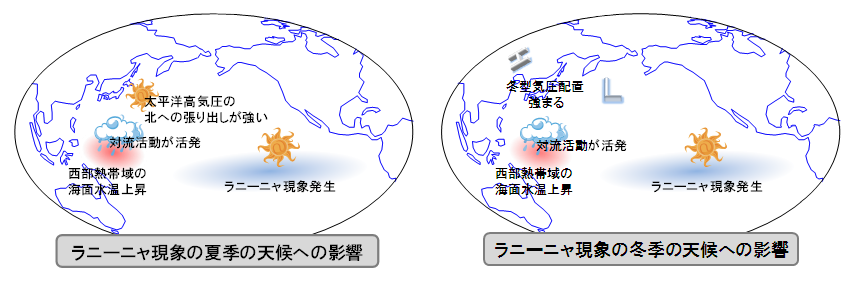

<ラニーニャ現象が発生すると、次のような影響が日本に現れる可能性があります。>

・夏は太平洋高気圧が北に張り出しやすくなり、気温が高くなる傾向がある。

・沖縄・奄美では南から湿った気流の影響を受けやすくなり、降水量が多くなる傾向がある。

・冬季は西高東低の気圧配置が強まり、気温が低くなる傾向がある。

地球温暖化で夏の暑さは耐え難いものがありますが、冬は冬の寒さは変わりないので、今のところ、極寒予想が優勢です。

12月以降は冬型強まり寒気南下

気象庁は本日22日、今後3か月間の予報を発表しました。この冬はラニーニャ現象の影響が強まる可能性が高いとされています。

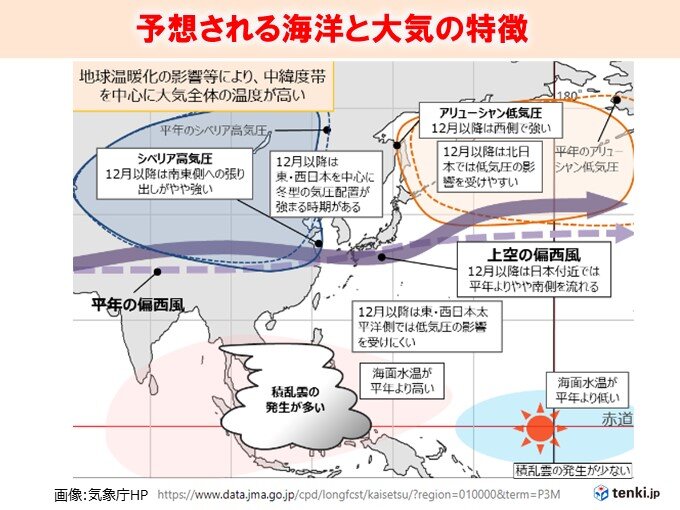

11月は一時的に寒気の影響が少ない見込みですが、12月以降は寒気が日本に入り込みやすくなるでしょう。

上空では、偏西風が中国付近で北に、日本付近ではやや南に蛇行すると予測されています。

また、シベリア高気圧が強まって南東に張り出し、アリューシャン低気圧も西側で強くなる見込みです。

このため、12月以降には、特に東日本や西日本を中心に冬型の気圧配置が強まり、北日本では低気圧の影響を受けやすい状況が続くでしょう。

東日本と西日本の太平洋側では低気圧の影響が少なく、晴れる日が多くなることが予想されます。

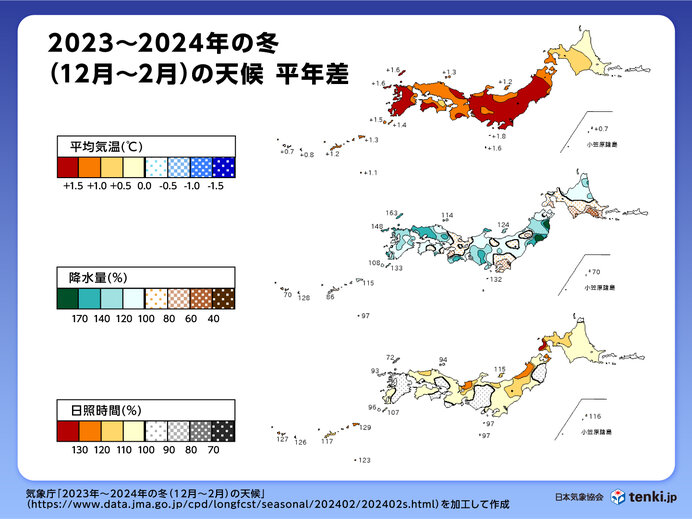

2023年の冬より寒いの確定

2023年の冬は、ラニーニャ現象は発生しなかったため、比較的温暖な冬でした。

2024年3月1日に気象庁が発表した「2023年〜2024年の冬(12月〜2月)の天候」によると、この冬は冬型の気圧配置が持続せず、寒気の流入も弱かったため、全国的に気温が平年よりも大幅に高くなりました。

特に東北地方などでは、過去の平均気温を上回る地域も見られました。

降雪量に関しては、北日本の日本海側で平年よりも大幅に少なく、東日本や西日本の日本海側でも例年より少ない状態となりました。

昨シーズンも冬らしい厳しい寒さが感じられず、スキー場では雪不足が報じられたことを覚えている方も多いのではないでしょうか。

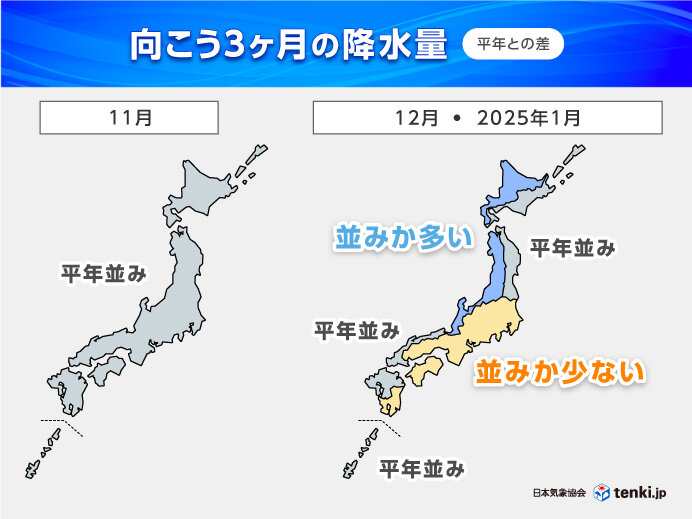

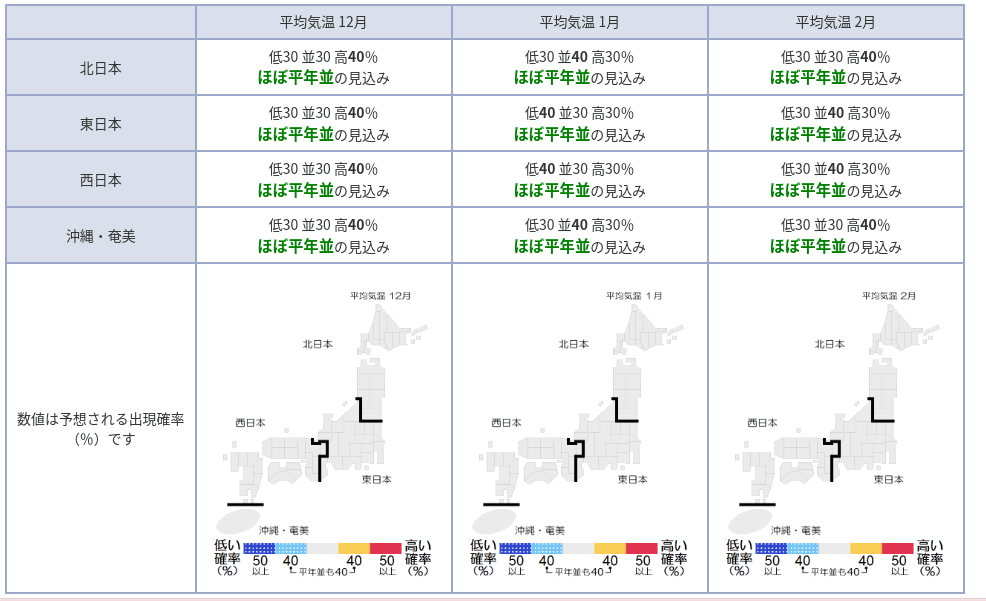

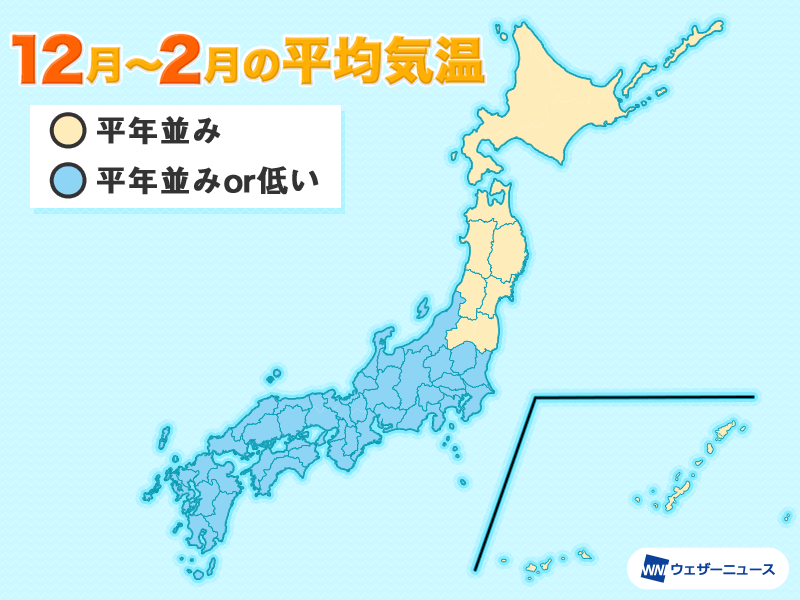

3ヶ月予報では12月頃から平年並の気温に

11月19日に発表した最新の気象庁が発表した3ヶ月予報では12月以降は平年並みの気温が予想されていますね。

ポイントは12月以降の気温がどう変化するかですが、ラニーニャ現象の影響が色濃くでれば厳しい寒さが予想されます。

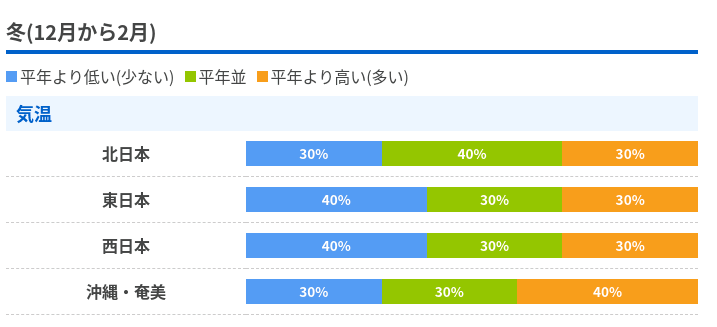

寒候期予報では例年通りの冬が予想される

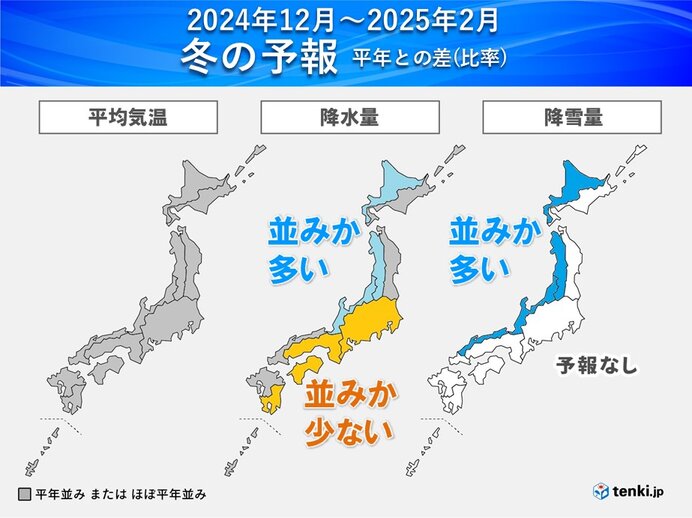

日本気象協会は、2024年12月〜2025年2月の1年で一番寒い時期は、全国的にも平年並の気温になるとまとめています。

毎年、雪が降る地域の降雪量は多くなる予想が出ていますね。

これまでの高温は落ち着き、西日本と東日本では11月から急に寒くなるでしょう。

この冬(2024年12月~2025年2月)は、ラニーニャ現象の発生する可能性が高くなっています。

日本付近は冬型の気圧配置が強まる時期があり、日本海側では例年より雪が多くなる見込みです。

【2024/2025】今年の冬の積雪量(降雪量)は例年より多い?

昨シーズンの冬は全国的に暖冬で、雪の少ない冬となりましたが、今年は異なる傾向が見られそうです。

11月の降水量は全国的に平年並みと予想されていますが、12月に入ると東日本や北日本の日本海側では、降水量が平年並みかそれ以上になる可能性が高いです。

特に北日本の日本海側では、降雪量が平年並みか多くなる見込みです。

12月からは季節風が強まるため、北日本や北陸では雨や雪の日が増え、冬らしい天候が戻るでしょう。

さらに、日本近海の海面水温は依然として平年より高い状態が続いています。

このため、寒気が強く流れ込んだ場合、海上で積乱雲が発達し、局地的な大雨や大雪が発生するリスクがあります。

11月は気温が平年より高い傾向が見られるものの、降雨や降雪が予想される際は、降水量や雪の量に注意を払い、最新の気象情報を確認することが大切です。

ラニーニャ現が発生した年は降雪量が多い

ラニーニャ現象が発生した2022年、2023年の冬の気温はどうだったのか見ていきましょう。

気象庁が発表した2022年の12月は平年並で2023年1月から一気に寒くなる予報が発表されていました。

12月以降からは気温差が激しいので、体調管理には注意が必要ですね。

また、全国の寒候期予報2022〜2023年(12月~02月)についても、厳しい寒さが予想されていました。

全国的に、寒くなる確率が40%と高く、降雪量も同じく40%と多い確率となり、昨年のような寒い冬が訪れそうですね。

11月までは例年並の気温ですが、12月からは冷え込むため、2023年はラニーニャ現象の影響を強く受けていました。

ラニーニャ現象が冬場にかけて発生するため、日本付近の冬の天候には影響が残り寒さは厳しい模様です。

12月〜2月の期間は、上空を吹く強い西寄りの風、偏西風が日本付近で南に蛇行することで、冬の寒さをもたらすシベリア高気圧は南東側への張り出しが強まる見込み。

そのため寒気の流れ込み次第では、日本海側を中心に積雪にも注意が必要。

2022年は、ラニーニャ現象の発生が大きく影響しており大雪に見舞われました。

冬(2021-2022)ラニーニャ現象の発生で厳冬が予想されていた

気象庁は、11月10日(水)エルニーニョ監視速報を発表し、赤道付近の南米太平洋沖の海水温度が平年よりも低くなるラニーニャ現象が発生したと発表しました。

10月のエルニーニョ、ラニーニャ現象の監視海域の海面水温は、基準値に比べて0.7℃低くなり、11月になってラニーニャ現象の基準を満たしたため、ラニーニャ現象が発生したと発表。

冬にかけてラニーニャ現象が発生すると、大陸では高気圧が強まり、上空を流れる偏西風は大陸で北へ、日本付近で南へ蛇行するため、日本列島に寒気が流れ込みやすくなります。

前回は2020年夏から2021年春にかけてラニーニャ現象が発生しており、2020年~2021年の冬は、前半に強い寒気が流れ込んだ影響で、群馬県や新潟県では24時間降雪量が1mを超えで記録的な大雪となり、その影響で関越自動車道では多数の車両が立ち往生するなど、大規模な交通障害が発生しています。

また、西日本日本海側で降雪量がかなり多くなりました。

一方、冬の後半は寒気の南下が弱く、気温が高めで、冬を通してみると東・西日本と沖縄・奄美で暖冬でした。

過去のラニーニャ現象が発生した冬のデータをみると、冬全体的としては寒冬とはならなくても、場所によっては一時的には強い寒気が流れ込み、厳しい寒さや大雪をもたらしたことが分かります。特に、東日本、西日本、奄美・沖縄地方で平年より気温が低くなる傾向にあり、12月、1月は寒さが増し、大雪をもたらした地域がありました。

こちら最新情報が入り次第更新していきます。

まとめ

本時事では【2024/2025】今年の冬は寒いの?例年より暖冬になる可能性や積雪量についてもと題して情報をまとめました。

今年はラニーニャ現象の発生が高く、2022、2023年の冬はラニーニャの影響で大雪をもたらしたので、今年も油断せずに注意していきましょう。

こちら最新情報が入り次第取り上げていきます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

コメント